맥북 프로, 애플이 키보드를 바라보는 시선의 변화

현장에서 키노트가 끝나고 새 맥북 프로를 만져볼 수 있는 시간이 주어졌다. 맥북 프로에 기대했던 건 뭘까? 사실 최근까지도 맥북 프로 하드웨어 그 자체에 큰 불만은 없었다. 다만 이 디자인과 폼팩터가 벌써 등장한 지 4년을 넘기고 있기 때문에 새로운 분위기가 만들어졌으면 하는 바람 정도는 있었다. 물론 제품을 개발하는 입장에서는 폼팩터를 바꾸는 명분이 필요하다. 새 맥북 프로의 핵심 요소는 입력 장치의 변화라고 정리해 볼 수 있다.

맥북 에어를 희미하게 만들다

새 맥북 프로를 언뜻 보면 디자인의 변화는 그리 크지 않다. 알루미늄을 한 판으로 가공하는 유니바디 디자인이 주는 통일성 때문일 게다.

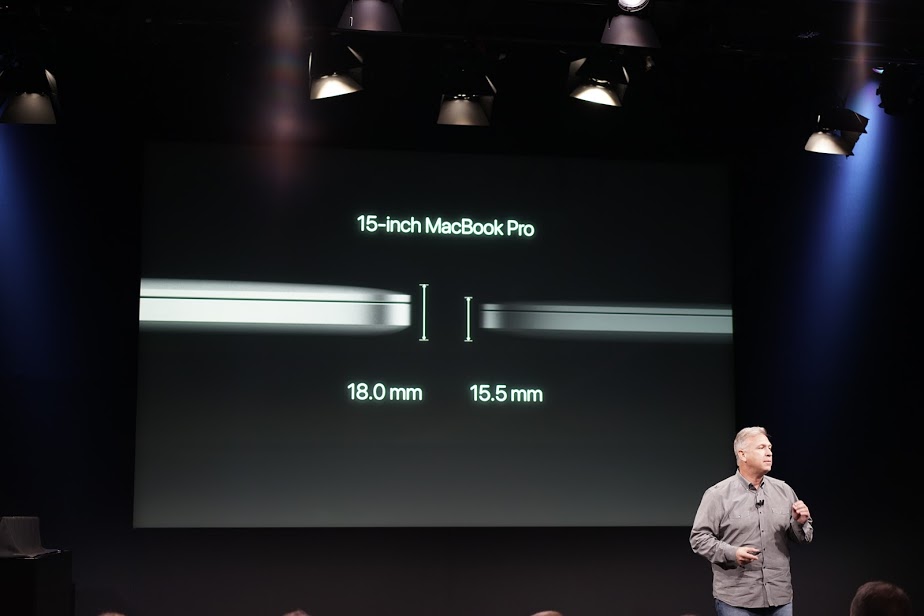

일단 물리적으로 달라진 부분을 찾자면, 크기가 줄어들었다. 13인치와 15인치로 화면 크기는 기존과 같지만 화면 테두리를 줄여서 전체적인 크기는 꽤 줄어들었다. 두께나 무게도 줄어들었다. 약 200g 정도씩 다이어트를 했는데 들어보면 확실히 차이가 느껴진다. 특히 13인치는 맥북 에어 13인치와 견줄만하다.

이 때문에 맥북 에어의 위치가 약간 애매해지긴 했는데, 맥북 에어의 존재 이유는 상당 부분 사라졌다고 볼 수 있다. 애플은 이제 맥북 에어를 고치는 대신 입문용으로 놓고 휴대성은 12인치 맥북으로, 성능은 맥북 프로로 양분화하는 것으로 보인다. 라인업에도 약간 변화가 생겼는데 11인치 맥북 에어는 일반 판매보다 교육용 제품으로 다시 분류하는 듯하다.

재질은 여전히 알루미늄이다. 색은 스페이스 그레이와 실버 두 가지가 있다. 12인치 맥북처럼 골드나 로즈골드는 없지만 생각해보면 맥북 프로에 화려한 색은 잘 어울리지 않는 것 같다. 다만 아이폰7의 블랙은 기대했는데 스페이스 그레이가 그 자리를 대신했다. 상대적으로 면적이 넓은 맥북을 비드 블라스트로 가공하는 게 부담스러웠던 건 아닌가 짚어본다. 전반적으로 색이나 손에 닿는 느낌은 이전의 그것과 다르지 않다.

사과 마크는 맥북의 그것처럼 반짝이는 알루미늄 가공으로 처리했다. 빛이 나오는 로고를 좋아하는 팬들에게는 아쉬운 부분일 수 있다. 하지만 개인적으로는 빛나는 로고가 빛 공해처럼 느껴지는 경우도 있고, 애플 제품을 쓴다고 드러내 보일 이유도 별로 없다. 오히려 이용자로서는 내가 바라보는 화면의 개선이 더 중요하다. 맥북 프로의 디스플레이는 DCI-P3 색 표현을 할 수 있다. 아이맥 5k와 9.7인치 아이패드, 그리고 아이폰7에 이어 맥북도 원색을 그대로 표현할 수 있는 디스플레이를 갖게 됐다. 새 디스플레이는 67% 더 밝아졌고, 콘트라스트 비도 67% 넓어졌다. 기존 맥북 프로도 색 표현력이 나쁘진 않았지만 색 표현력이 25% 높아져서 DCP-P3를 만족한다.

터치 바, 살아 있는 버튼

새 맥북 프로를 가장 궁금하게 하는 건 역시 터치 바(Touch Bar)다. 애초 새 맥북 프로에 대한 소문 자체가 ‘OLED 기반의 기능키’에 초점에 맞춰져 있었기 때문에 팀 쿡 CEO가 새 맥북을 소개하는 그 순간에는 큰 감흥을 느끼지 못했다. 하지만 그 시나리오를 소개할 때는 감탄이 절로 나왔다.

일단 하드웨어적으로 터치 바는 OLED 디스플레이로 만든 터치 스크린이라고 보면 된다. 화면이면서 동시에 버튼인 셈이다. 반사를 줄여서 언뜻 보면 면이 거칠어보이지만 손을 가져다 대면 스마트폰 터치 화면처럼 매끄럽다. 현장의 조명이 조금 센 편이었는데 그 빛 아래에서도 화면을 보는 데 무리는 없었다. 어두운 곳에서 작업할 때 터치바 화면이 너무 튀지는 않을까 하는 궁금함이 있는데, 이는 출시 이후에 따져봐야 할 것 같다. 다만 터치 바 화면은 항상 켜져있는 것은 아니고, 시간이 조금 지나면 어두워졌다가 1분 정도 쓰지 않으면 꺼진다. 물론 터치 바 아무 곳에나 손을 대면 다시 켜진다.

단순히 버튼을 터치로 대체한 게 아니라 터치 바의 버튼은 쉴새 없이 살아 움직인다. 데모가 이어지면서 ‘살아 움직인다’는 느낌이 스쳐 지나갔다. 실제 만져봐도 그 느낌은 크게 벗어나지 않았다. 사파리 브라우저를 열면 터치 바는 즐겨찾기에 있는 사이트들을 늘어 놓는다. 페이지를 열면 이 기능키들은 다시 움직이기 시작해서 각 탭을 넘나드는 내비게이션으로 변한다.

메일 앱을 열면 터치 바는 다시 새 메일 작성, 답장, 보관, 삭제 등의 버튼으로 바뀐다. 답장을 쓰면 퀵 타입 키보드와 텍스트 서식을 위한 버튼으로 바뀐다. 캘린더를 열면 일정을 기간별로 넘겨볼 수 있게 하고, 일정을 입력할 때도 터치 바의 슬라이드를 움직여서 시간을 정한다.

터치 바의 시나리오는 애플의 키노트에 잘 드러나 있기 때문에 그 영상을 보면 감을 잡는 데 도움이 될 것 같다. 문제는 이 기능들이 얼마나 편하게 쓰일 것이냐다. 물론 이 기능들은 앱 화면과 메뉴에 있는 것들이지만 터치 바에 적절하게 뜨면서 접근성이 굉장히 좋아진다. 단축키를 척척 외우고 있다면 그게 가장 빠르긴 하겠지만 터치 바는 단축키 거의 맞먹을 만큼 빠르게 명령에 접근할 수 있다.

앱에서 특별히 기능을 지정하지 않으면 기존 맥북의 기능키가 맡고 있던 화면 밝기, 음량 조절 등의 키가 자리를 잡고, Fn키를 누르면 F1, F2, F3 같은 전통적인 단축키로 바뀌기도 한다. 터치 바의 핵심은 응용프로그램들이 이 버튼을 어떻게, 그리고 얼마나 활용하는지에 달려 있다.

기능보다 하드웨어 플랫폼으로서의 접근

파인더에서 ‘보기’ 메뉴를 누르면 이 터치 바의 버튼을 손 볼 수도 있다. 이게 가장 묘한 경험이었는데, 트랙포인트로 버튼을 끌어서 화면 아래로 내리면 터치 바로 내려온다. 그리고 이를 이리저리 움직여서 배치하면 된다. 버튼이면서 또 하나의 디스플레이라는 점이 드러나는 부분이다. 생각해보면 그렇게 놀랄 것도 아니지만 직접 해보면 애플이 UX에 대해 접근하는 섬세함이 잘 나타난다.

당연히 애플은 터치 바의 기능을 API로 공개한다. 그리고 키노트에서 보여준 것처럼 이미 어도비 포토샵, 마이크로소프트 오피스365, 픽셀메이터를 비롯한 앱들이 터치 바 API를 이용해서 앱을 개발했다. 없던 기능을 추가하는 게 아니라 어떤 단축키를 터치 바에 올릴 지를 판단하면 되기 때문에 터치 바를 위해 복잡한 개발이 따로 필요하진 않다. 어떻게 활용할 지에 대한 아이디어가 중요하다는 것이다. 하드웨어 기능을 플랫폼화한 셈이다. 스마트폰과 노트북에서 작동 가능한 보조 디스플레이가 나왔던 건 어제 오늘의 일이 아니지만 그 대부분이 잊혀진 이유는 보조 디스플레이를 추가 기능으로만 봤고, 플랫폼으로 접근하지 않았던 영향이 크다.

애플은 왜 터치 바를 맥북 프로의 중심에 놓았을까? 필립 실러 부사장은 지난 수십년 동안 키보드의 기능키는 너무 당연하게도 그 자리를 지켜왔지만 과연 그 키들이 그 중요한 자리에서 얼마나 어떤 역할을 하는지는 좀 다른 문제라고 봤다. 당장 내 맥북의 키보드를 봐도 문자 입력과 스페이스바는 닳아서 아주 반질반질하지만 기능키는 새 것처럼 깨끗하다. 가끔 화면 밝기와 소리 크기를 조정하는 정도 외에는 그리 많이 쓰지 않는다. 애플은 그 부분에 과감하게 손을 댔다.

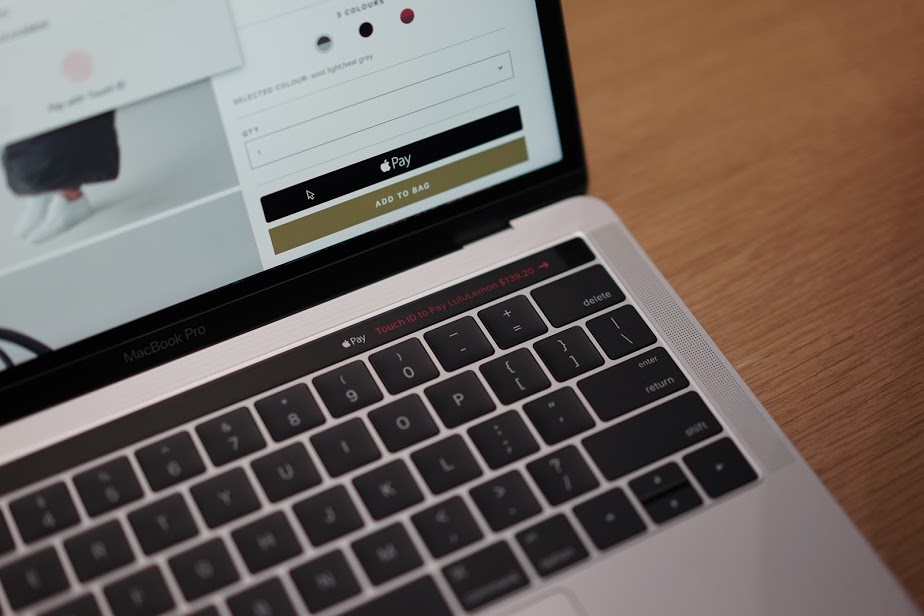

새 맥북에는 터치ID도 들어간다. 이미 아이폰과 아이패드에서 익숙한 기능이다. 역할도 다르지 않다. 센서는 오른쪽 위, 그러니까 터치 바 오른쪽 끝에 있다. 대충 보면 버튼인지 티가 잘 안 나지만 누르면 전원 버튼 역할을 겸한다. 그렇다고 맥북을 아이폰 켜듯이 버튼을 꾹 눌러야 대기모드에서 깨어나는 건 아니고, 손을 대기만 하면 잠금이 풀린다. 다만 아이폰처럼 처음 부팅할 때는 키보드로 비밀번호를 입력해야 한다.

터치ID의 시나리오는 iOS 기기와 다르지 않다. 기기 잠금을 푸는 것, 그리고 앱 스토어에서 앱을 내려받을 때, 그리고 웹에서 일어나는 애플페이 결제에 대한 인증 등이다. 한 가지 차이점이라면 계정을 전환하는 용도로 쓸 수 있다는 점이다. 이용자 A, B, C가 함께 쓰는 맥에서 터치ID에 지문을 찍기만 하면 해당 계정으로 그대로 전환된다. 다만 맥북은 대체로 혼자 쓰는 경우가 많기 때문에 이 기능은 가정에서 여러 명이 함께 쓰는 아이맥 등에 더해지면 더 좋을 것 같다.

맥북 프로는 터치ID로 읽은 지문 정보를 T1이라는 별도 칩에 보관한다. iOS 기기에서는 지문 정보를 A시리즈 칩 안에 넣을 수 있지만 맥북 프로의 프로세서는 인텔이 만들기 때문에 칩 내부에 손을 댈 수가 없다. 이 때문에 별도 칩에 보관한다. 하지만 iOS 기기와 마찬가지로 어떤 권한으로도 이 칩 안의 정보에 접근할 수 없고, 어디로도 전송하지 않는다. 지문은 모두 5개를 저장해 놓을 수 있다.

기술과 리거시, 변화의 양면

입출력 단자는 벌써부터 논란거리로 떠오르고 있다. 맥북 프로에는 3.5mm 이어폰 단자와 USB-C 타입의 라이트닝 단자 4개가 달려 있다. 그게 전부다. 단자는 양쪽에 두 개씩 있는데 그 한쌍이 썬더볼트 한 채널이다. 고해상도 디스플레이나 고속 스토리지를 연결한다면 한쪽에 몰아 쓰지 않는 것이 유리하다. 애플은 데모 룸 한쪽에 5k 모니터 2대, 프로미스의 DAS 2대를 동시에 꽂아 놓은 맥북 프로를 전시하기도 했는데 작동에 전혀 이상은 없었다. 충전은 4개 포트 중 아무 곳에나 꽂아도 된다.

2세대 USB-C 3.1과 썬더볼트3은 현재까지 나와 있는 단자 중에서 가장 훌륭하다. 속도도 빠르고 기기 연결성도 좋다. 앞뒤 구분도 없다. 하지만 전문가용 컴퓨터에 이 단자들만 남겨 두는 건 조금 이른 게 아닐까. 아직 많은 기기가 일반 USB 포트를 쓰고, 현장에서 디지털 카메라에 쓰는 SD카드를 꽂아 사진과 영상을 옮긴다. HDMI 디스플레이에 바로 붙여서 쓰는 경우도 많다.

물론 USB-C의 젠더를 이용하면 되지만 젠더를 쓰는 것 자체가 부담이 될 수 있다. 언젠가 가야 할 방향이고, 애플이 맥북 프로를 통해서 밀면 금세 많은 환경이 이 단자로 넘어오긴 하겠지만 당장 맥북과 아이폰을 연결할 때도 젠더가 필요한 상황이다. 시간이 해결해 줄 문제이기 때문에 단자들의 급박한 변경은 당장 ‘틀렸다’고 말하는 게 아니라 아직 ‘이르다’는 쪽에 가깝다. 하지만 당장은 아쉽다면 아쉬운 부분이다.

새 맥북 프로는 애플이 폼팩터를 바꿀 때마다 반복했던 변화를 이어간다. 이제 스마트폰이 그렇듯 개인용 컴퓨터도 성능은 그리 중요한 요소에 끼지 않는다. 마이크로 프로세서의 성능은 계속해서 개선되고, 새로 나오는 제품은 그에 맞는 고성능 프로세서를 맞이하는 게 당연하기 때문이다. 이제 중요한 건 운영체제를 해석하는 하드웨어의 접근이다. 애플은 그 방법으로 입력 인터페이스의 변화를 꾀했다.

비슷한 시도를 했던 제품들도 몇 있다. 하지만 이렇다 할 획기적인 변화를 이끌어내진 못했다. 터치 바의 성공 여부는 이게 얼마나 자연스럽게 운영체제와 응용 프로그램에 녹아드느냐에 달려 있다. 터치 바에 대해 오늘 처음 듣고, 처음 만져봤지만 어색함보다는 오히려 기존의 기능키와 비교할 수 없을 정도로 손이 많이 갔다.

새로운 기능을 의식하고 썼던 부분도 있겠지만 터치 바는 각 앱에서 필요한 요소들을 잘 찝어서 보여줬다. 그리고 애플은 발표의 상당 부분을 서드 파티에게 제공했다. 이는 터치 바를 누구나 쓸 수 있는 요소라고 설명하면서, 동시에 다양한 가능성과 생태계를 만든다는 재스처로 볼 수 있다. 늘 강조하는 부분이지만 이는 운영체제와 하드웨어를 함께 갖고 있는 애플이기에 할 수 있는 시도다.

하드웨어는 더 견고해졌고, 성능은 당연히 높아졌다. 입력장치의 변화는 받아들일만 하고, 더 나아가 맥을 쓰는 습관을 바꿔 놓을 만한 요소다. 애플의 신제품들이 늘 그렇듯 보는 것보다 만져봐야 차이가 느껴지기 때문에 말로 설명하는 건 여전히 부담스럽다. 그럼에도 새 맥북 프로는 오랜 기다림을 보상하기에 충분하다. 이제 USB-C와 친해지는 일만 남았다.

[무료 웨비나] 아이덴티티 보안 없는 보안 전략은 더 이상 안전할 수 없습니다

◎ 일시 : 2025년 7월 15일 (화) 14:00 ~ 15:30

◎ 장소 : https://bylineplus.com/archives/webinar/53537