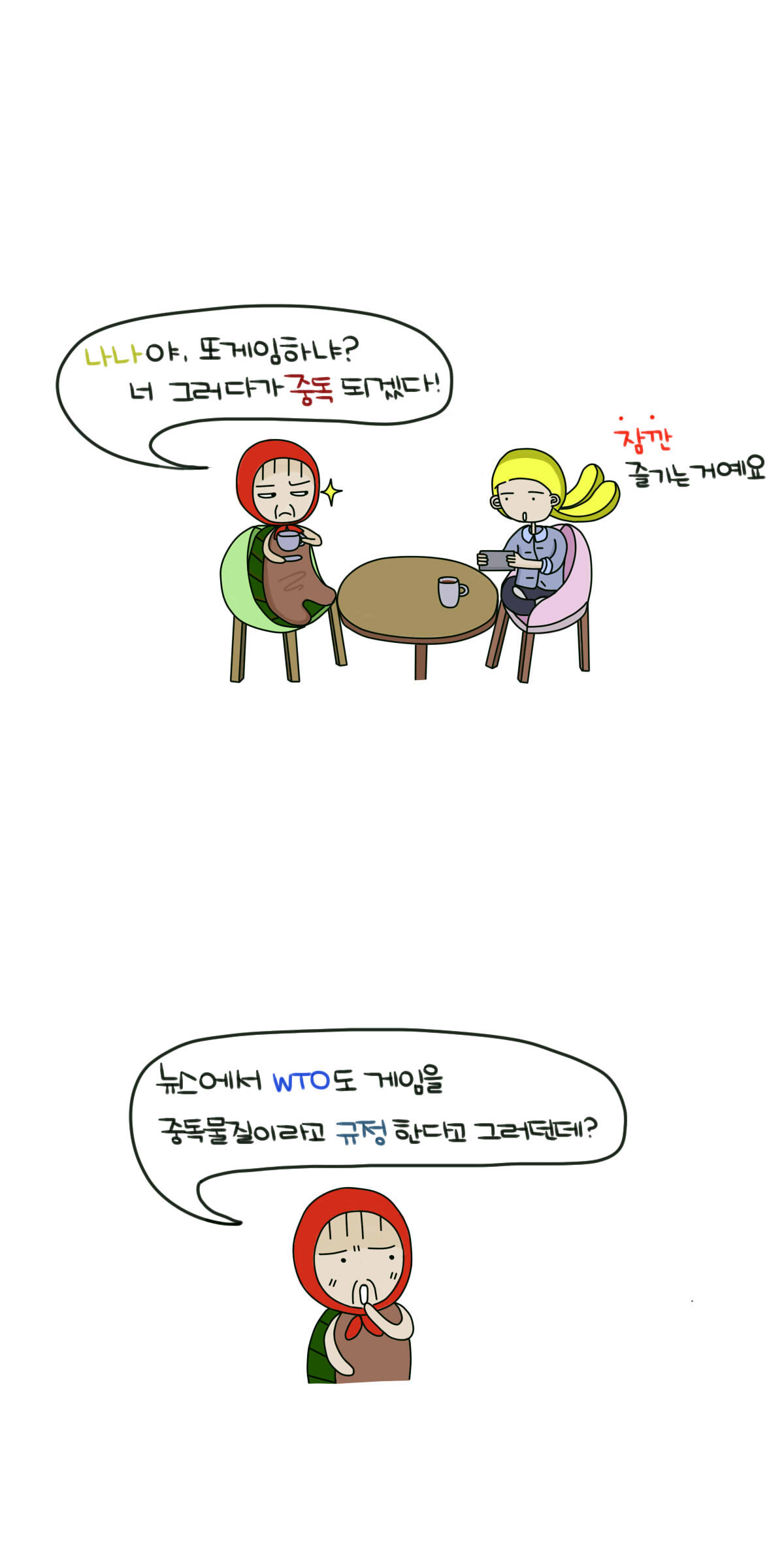

[툰티클]게임이 동네북입니까?

우리는 ‘중독’이라는 단어를 흔하게 사용합니다. 마약 중독, 도박 중독처럼 심각한 중독도 있지만, 탄수화물 중독, 운동 중독처럼 심각하지 않게 중독이라는 단어를 사용할 경우도 많습니다. 사랑 중독(러브홀릭)이라는 록밴드도 있었고, 인간 중독이라는 영화도 있네요. ‘~~을 좋아하다’라는 의미를 강하게 표현할 때 ‘중독’이라는 단어를 사용하곤 합니다.

우리는 ‘중독’이라는 단어를 흔하게 사용합니다. 마약 중독, 도박 중독처럼 심각한 중독도 있지만, 탄수화물 중독, 운동 중독처럼 심각하지 않게 중독이라는 단어를 사용할 경우도 많습니다. 사랑 중독(러브홀릭)이라는 록밴드도 있었고, 인간 중독이라는 영화도 있네요. ‘~~을 좋아하다’라는 의미를 강하게 표현할 때 ‘중독’이라는 단어를 사용하곤 합니다.

그럼 게임 중독은 어떨까요? 게임 중독은 마약 중독이나 도박 중독, 알콜 중독과 같은 심각한 어떤 것일까요, 아니면 ‘게임을 좋아한다’는 의미를 강하게 표현한 것일까요? 전자라면 법적인 규제, 의학적 치료 등이 필요합니다. 후자라면 그럴 필요가 없겠죠.

WHO는 원래 5월 예정된 국제질병분류 개정(ICD-11)에서 게임 장애(gaming disorer)를 질병으로 등재할 예정이었습니다. 게임 중독을 마치 도박 중독이나 마약 중독, 알콜 중독처럼 취급하겠다는 움직임입니다. WHO가 이같은 움직임을 보이자 많은 논란이 일었고, WHO는 일단 1년 유예하기로 했습니다.

WHO는 원래 5월 예정된 국제질병분류 개정(ICD-11)에서 게임 장애(gaming disorer)를 질병으로 등재할 예정이었습니다. 게임 중독을 마치 도박 중독이나 마약 중독, 알콜 중독처럼 취급하겠다는 움직임입니다. WHO가 이같은 움직임을 보이자 많은 논란이 일었고, WHO는 일단 1년 유예하기로 했습니다.

WHO의 이런 움직임에 게임업계는 발칵 뒤집어졌습니다. “왜 게임만 못살게 구느냐”는 불만이 가득합니다. 다른 문화콘텐츠도 남들보다 더 열정적으로 집중해서 즐기는 사람이 있는데, 마치 게임만 그런 것처럼 호도한다는 주장입니다. 예를 들어 미드 시리즈에 한 번 들어가면 빠져나오지 못하고 시리즈가 끝날 때까지 보게 되죠.

사실 게임 중독의 질병화는 최근에 갑자기 등장한 이슈가 아닙니다. 게임 중독과 관련된 논의는 이미 20년도 더 된 이야기이며, 1996년 이반 골드버그라는 의사가 ‘인터넷 중독’이라는 단어를 사용한 것에서 시작했습니다. 국내에서도 지난 2013년 ‘중독 예방·관리 및 치료를 위한 법률안’이 논의됐었는데, 그 안에 게임을 중독물질로 관리하는 내용이 담겨있었습니다.

게임 중독이 질병으로 등록된다는 것은, 의학적 치료를 하게 된다는 의미입니다. 신경정신과에 가서 게임 중독 진단을 받고 약을 처방받아 약국에서 약을 사먹게 되겠죠. 이 때문에 의학계에서는 전반적으로 찬성하는 분위기고, 직격타를 맞게 될 게임업계에서는 사활을 걸고 반대하고 있습니다. 게임산업은 고부가가치를 창출하는 문화 콘텐츠 산업에서 질병을 일으키는 혐오산업으로 급전직하하게 될 것입니다.

게임은 정말 중독 물질일까요? 알콜이나 마약과 같이 취급받아야 할까요?

지난 4월, 넥슨 ‘NDC 2018’ 개최 이튿날인 25일 중앙대학교 한덕현 교수가 게임 중독에 대한 강연을 진행했는데, 꽤 설득력 있는 내용이어서 소개합니다.

중독이 되려면 내성과 금단현상이 있어야 합니다. 내성이란 점점 더 강한 자극을 원하는 특성이며, 금단현상은 중독 물질 공급이 끊겼을 때 이상증세가 나타나는 것을 말합니다.

이에 대해 한 교수는 이렇게 말합니다.

“내성은 술에 취하기 위해 양이 계속해서 늘어나야 합니다. 하지만 게임은 그렇지 않습니다. 게임을 오래 하면 오히려 질리고 하기 싫어집니다. 개발사들은 유행에 따라 게임 장르를 바꿔 개발합니다. 이렇게 장르가 바뀌고 유저가 즐기는 것을 내성으로 봐야 하는지에 대해서는 의문이 생깁니다

“흔히 게임을 하다 못하게 하면 짜증이 나는 경험이 있을 것입니다. 그 짜증과 화를 보고 금단 증상이라고 할 수 있는지 명확하지 않습니다. 기준으로 삼기에는 무리가 있습니다”

[무료 웨비나] 아이덴티티 보안 없는 보안 전략은 더 이상 안전할 수 없습니다

◎ 일시 : 2025년 7월 15일 (화) 14:00 ~ 15:30

◎ 장소 : https://bylineplus.com/archives/webinar/53537