[현장] GPA에서 만난 ‘AI 시대의 개인정보 보호 기술‘

인공지능(AI) 기술이 생활 전반에 스며들면서 AI 시대의 개인정보 보호는 전 세계적인 화두로 떠올랐다. AI가 방대한 데이터를 학습하고 활용하는 만큼, 그 과정에서 개인정보가 어떻게 수집·저장·활용되는지를 둘러싼 논의가 치열해지고 있다. 최근 각국 정부와 기업들은 ‘프라이버시 강화’와 ‘AI 혁신’이라는 두 가지 과제를 동시에 풀어야 하는 상황에 처해 있다.

지난 15일부터 개인정보보호위원회(위원장 고학수, 이하 개인정보위) 주최로 서울 용산에서 열린 ‘2025 글로벌 프라이버시 총회(GPA 2025)‘ 현장에는 국내외 기업들이 내놓은 ‘AI 기반의 개인정보 보호 기술‘과 ‘AI가 다루는 정보를 보호하기 위한 솔루션‘이 한자리에 모였다. 삼성전자, LG유플러스, 딥브레인AI, 토스, 구글 등이 전시부스를 차리고 기술을 시연했다.

삼성전자, 모바일부터 클라우드까지 이어지는 보안 프레임워크

삼성전자는 파란색 조명 아래 ‘당신의 개인정보, 안전하게 지켜드립니다(Your privacy. Secured)’라는 문구를 크게 내걸었다. 전시 패널에는 ‘전사 차원의 개인정보 보호 프레임워크’라는 설명과 함께 네 가지 정보 보호 관련 기술 키워드가 정리돼 있었다.

삼성전자는 크게 네 가지 보안 프레임워크를 내걸었다. ▲‘엔벨로프 암호화’는 고객 정보를 보호하는 암호화 키 자체를 다시 암호화하는 이중 잠금 방식이다. ▲‘키리스 인증’은 서버 인증키를 없애 키 유출 위험을 줄이는 기술이다. ▲‘멀티리전·멀티클라우드 지원’은 여러 지역과 클라우드 환경에서 서비스가 보안 측면에서 안정적으로 운영되도록 보장한다. 마지막으로 ▲‘암호화 모니터링‘은 개인정보가 어떻게 수집되고 저장되는지를 자동으로 추적·점검하는 기능이다.

즉, 삼성전자는 휴대폰 안에 저장된 데이터부터 클라우드에 올라가는 개인정보까지 다층적으로 지키는 방식과 그 과정을 프레임워크로 설명했다. 현장에서는 실제 스마트폰 단말과 보안 칩 모형이 함께 전시돼 있어, 단말에서 출발한 암호화가 클라우드 서버까지 이어지는 모습을 직관적으로 보여줬다.

삼성전자 관계자는 “회사가 모바일 내의 개인정보 보호를 위해 구현하고 있는 구체적인 보안 프레임워크를 볼 수 있다”며 “이 기술들은 갤럭시 등 관련 전자기기 내에 자동으로 적용되고 있어, 고객들을 안심하게 만든다”고 강조했다.

LG유플러스, AI로 속이는 ‘딥페이크’와 ‘보이스피싱’ 동시 차단

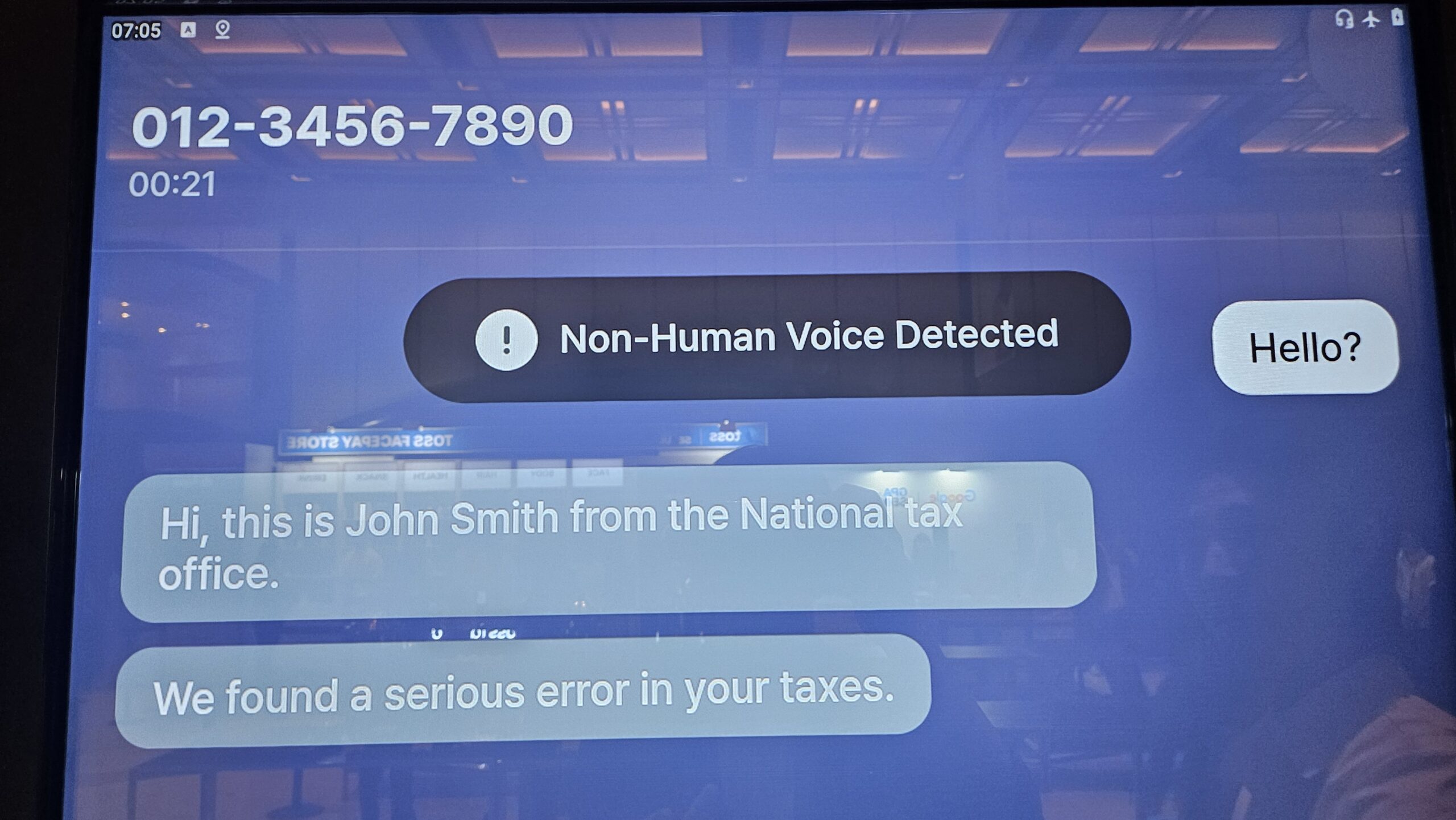

LG유플러스는 이번 행사에서 AI 기반의 통신 서비스 보안 기술을 전면에 내세웠다. ‘딥페이크‘와 ‘보이스피싱‘를 동시에 잡아내는 솔루션을 시연했다.

첫 번째 시연 기술은 LG유플러스의 AI 보안 브랜드 ‘익시 가디언(ixi Guardian)’의 ‘안티딥페이크(Anti-Deepfake)‘ 기능이다. 딥페이크 여부를 탐지하는 기술이다. 화면 왼쪽에는 실제 카메라 영상, 오른쪽에는 합성 영상이 나란히 떴다. 기자가 얼굴을 화면에 가져다 대자, 합성된 얼굴에는 빨간색으로 크게 ‘딥페이크(Deepfake)’라는 경고가 찍혔다. 영상통화 중 상대가 AI 합성 얼굴로 위장해도 즉시 잡아낼 수 있다.

두 번째는 LG유플러스의 AI 통화 비서 앱 ‘익시오(ixi-O)‘에 탑재된 보이스피싱 탐지 기술, ‘AI 콜 에이전트(AI Call Agent)’ 기능이다. 낯선 번호가 걸려오자, 화면에는 “스팸 전화(Likely Spam Call)”라는 문구가 뜨며 피싱 위험 신호를 알려준다. 이어 통화 내용을 실시간 자막으로 변환하면서, 대화 중 의심스러운 단어가 등장할 경우 추가로 알림을 준다.

딥브레인AI, AI 합성 콘텐츠를 가려내는 ‘AI 디텍터’

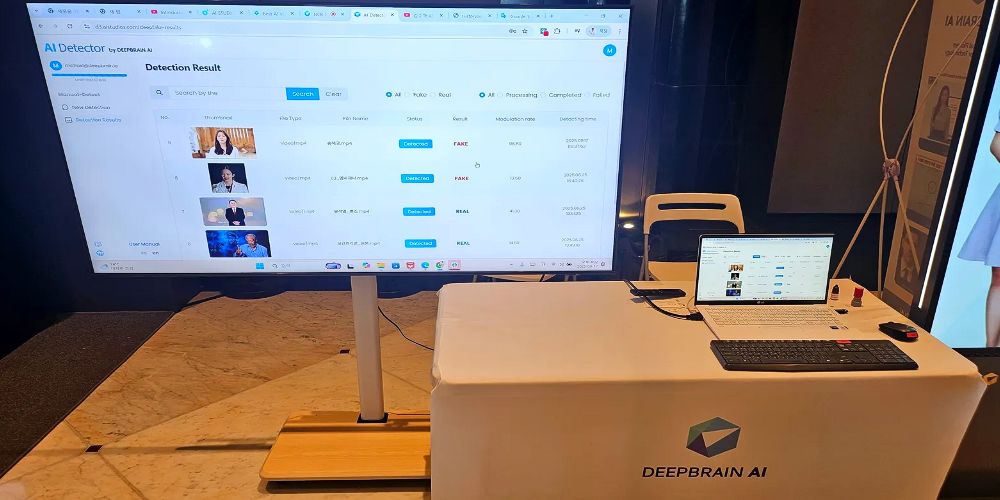

AI 전문기업 딥브레인AI는 ‘AI 디텍터(AI Detector)’라는 이름의 합성 미디어 탐지 솔루션을 선보였다. 이 솔루션은 이미지·영상·음성 데이터가 AI 합성인지 아닌지를 AI가 자동으로 판별해 알려준다.

기업용 버전은 클라우드 기반으로 운영돼, 대량의 영상이나 음성을 빠르게 분석할 수 있다. 결과는 관리자가 바로 확인할 수 있는 형태로 제공된다. 실제 시연 화면에서는 사람이 말하는 영상이 올라가자, 합성 여부를 판별하는 그래프와 신뢰도 수치가 함께 표시됐다. 회사에 따르면, 현재 AI 디텍터의 분석 정확도는 약 7~80%로, 탐지하지 못한 데이터는 재학습을 통해 탐지율을 높이고 있다. 학습 데이터는 자체 데이터와 외부에서 구매한 데이터를 함께 사용하고 있다.

딥브레인AI 관계자는 “사람의 눈이나 귀로는 구분하기 어려운 차이를 AI가 잡아내는 것”이라며, “수천 명 아바타 데이터와 외부 데이터셋을 함께 학습해 영상·이미지·음성 합성 여부를 식별한다”고 설명했다. 그는 “음성은 텍스트 음성 합성(TTS) 기술을 활용해 합성 목소리 여부를 가려낼 수 있다”며 “이 기술은 이미 한국 경찰청에 도입됐고 두바이 경찰과도 협의가 진행 중”이라고 밝혔다.

토스의 페이스페이, 내 얼굴은 ‘암호화’로 안전하게

토스는 최근 출시한 ‘얼굴 인식 기반 결제 서비스(페이스페이)‘를 키오스크 형태로 선보였다. 키오스크에서 상품 하나를 선택한 뒤 얼굴을 카메라에 비추자, 별도의 카드나 휴대폰 태그 없이 결제가 이뤄졌다.

토스는 개인정보 보호를 위해 페이스페이에 얼굴을 암호화하는 기술을 탑재했다. 얼굴 이미지가 외부 서버로 전송되지 않고, 기기 안에서 암호화된 형태로 매칭된다. 서비스 도입 과정에서 개인정보위의 사전적정성 검토를 거쳤다. 또한 신분증 인증과 이용자 동의 절차를 필수로 두고, 위·변조된 얼굴을 막기 위해 라이브니스(Liveness)와 안티 스푸핑 기술을 적용했다고 설명했다. 라이브니스는 얼굴인식 시스템에서 사진·영상·마스크 같은 위조물을 걸러내는 보안 기능이며, 안티 스푸핑은 인증 시스템이 가짜 입력을 진짜로 착각하지 않도록 하는 기술이다.

현장에 설치된 키오스크는 음료 주문으로 단순화된 시연이었지만, 토스뱅크 관계자는 “실제 상점에서는 카드·큐알(QR) 없이도 얼굴만으로 결제가 가능하다”고 강조했다. 사용자는 편리성을 얻고, 개인정보는 단말 내부에서 안전하게 관리되는 구조다. 페이스페이는 현재 토스앱에서 사용이 가능하며, 현재 20만 곳 이상의 국내 매장에 설치돼 있다.

구글, ‘AI 시대의 프라이버시 원칙’ 강조

구글은 제미나이 기반의 ‘프로젝트 아스트라‘라는 화상 분석 대화 기술을 시연하면서, 동시에 AI 시대의 개인정보 보호 정책 문서를 전시했다. 부스 한쪽에는 ‘Privacy in an AI world: Policy recommendations working paper (June 2024)’라는 문서가 비치돼 있었고, 별도의 안내 자료에서는 프라이버시 커뮤니티를 위한 권고안을 전시했다.

구글이 AI 시대에 강조한 핵심 메시지는 “AI 시대에도 프라이버시는 기본권이어야 한다”는 것이다. 첫 문서에서는 ▲책임성(Accountability) ▲투명성(Transparency) ▲이용자 통제(User control) ▲데이터 최소화(Data minimization) ▲출력 안전장치(Output safeguards) ▲아동·청소년 보호(Protection for minors) 등을 원칙으로 내세웠다. 또한 ▲이익과 위험의 균형(Balance benefits and risk) ▲AI 출력 결과 품질에 집중(Focus on outputs) ▲공개 데이터 접근 보장(Protect access to publicly available data) ▲프라이버시·보안 연구 투자(Invest in privacy/security research) 등을 권고했다.

구글은 “AI 개발과 활용 전 단계에서 프라이버시를 내재화해야 한다”며, 정부·산업계·전문가와의 협력을 통한 거버넌스를 강조하고 있었다.

올해 GPA 현장의 전시는 국내 주요 기업들이 AI 기반 기술로 개인정보 보호를 어떻게 풀어내고 있는지를 보여주는 자리였다. 삼성전자는 암호화·키 관리로 기본기를 다졌고, LG유플러스는 딥페이크·보이스피싱 탐지에 집중했다. 딥브레인AI는 합성 콘텐츠 판별을, 토스는 얼굴 기반 금융 보안을, 구글은 원칙과 정책 차원에서 AI 시대의 프라이버시 방향을 제시했다.

앞으로 AI가 더 깊이 생활에 스며드는 만큼, 개인정보 보호 기술도 그만큼 진화해야 한다. 내년 GPA 무대에는 또 어떤 해법들이 등장할지 주목된다.

글. 바이라인네트워크

<곽중희 기자> god8889@byline.network